Professeur de philosophie à l’université de Turin, Enrico Donaggio est en résidence à l’Iméra de février à juillet 2018. Il s’intéresse à l’impact des mutations contemporaines du travail sur la liberté et, plus largement, aux théories philosophiques et historiques de la modernité, aux théories du mal politique et aux théories critiques de la société. Auteur d’une centaine de publications, il a notamment écrit sur l’industrie culturelle à l’ère de Steve Jobs, assuré l’édition italienne du Nouvel esprit du capitalisme de Christian Boltanski et Eve Chiappello ainsi que plus récemment une nouvelle édition italienne du Discours de la servitude volontaire d’Etienne de De la Boétie.

Article paru dans Fellows#29 – L’avenir du travail au XXIè siècle, revue du RFIEA, réseau Français des Instituts d’études avancées

Dimanche 5 juin 2016, les citoyens suisses auraient pu décider de vivre sans travailler, pour le reste de leur vie, en recevant de l’État 2.250 euros par mois sans contrepartie. Le refus de cette perspective a été net : 76,2 % des votants ont dit non à « l’instauration d’un revenu de base inconditionnel » pour « permettre à l’ensemble de la population de mener une existence digne et de participer à la vie publique ». Par le passé, les électeurs suisses avaient déjà repoussé sèchement l’éventualité de passer de quatre à six semaines de vacances par an, de réduire le temps de travail de 40 à 36 heures par semaine, ou encore d’avancer l’âge de départ à la retraite de 65 à 62 ans. Considérer que l’existence ne devrait pas être consacrée à chercher et exercer une activité de plus en plus difficile à trouver, mais nécessaire pour survivre, n’a pas le vent en poupe.

Triste destinée politique que celle des partisans de l’utopie de la rémunération sans travail. En France, Benoît Hamon en a fait les frais aux dernières élections présidentielles, avec un résultat désastreux – le plus faible score de l’histoire du PS. Selon un sondage mené fin 2016, 64 % des Français sont sceptiques vis-à-vis du revenu universel, craignant que celui-ci « incite les gens à ne plus travailler et à se contenter de leur revenu universel ». Les personnes sondées sont pourtant 85 % à déclarer qu’en cas d’adoption de la mesure, elles continueraient à s’échiner à la tâche « pour gagner plus d’argent, parce qu’ils ne s’imaginent pas ne pas travailler ».

La fracture sociologique, économique et philosophique entre partisans et opposants de ce genre de revenu ne pourrait être plus nette. Le postulat de départ lui-même est clivant.

Pour les tenants du revenu universel, le travail tel que nous l’avons connu et imaginé jusqu’à présent est révolu. Les métamorphoses sont multiples. D’une part, sa nature : le travail est de moins en moins cantonné à un lieu, des horaires déterminés, et de plus en plus entrelacé avec des aspects de l’existence qui n’étaient pas nécessairement impliqués dans cette activité auparavant (émotions, sentiments, savoir être, réseau…) D’autre part, la pénurie du travail croît de façon exponentielle et inexorable, et cette tendance s’applique également aux activités créatrices et innovantes, de plus en plus menacées de remplacement par le progrès des machines numériques et intelligentes. De ce diagnostic découle, logiquement, une proposition politique. Il s’agit d’un changement de hiérarchie de valeurs, voire d’une révolution, dans le rapport entre individu et travail : garantir la subsistance de l’individu, même en l’absence de la vente (partielle ou totale) de sa propre force de travail, de sa vie en échange d’un salaire.

Pourquoi une utopie si attrayante, basée sur des arguments solides, en phase avec les problématiques contemporaines, rencontre des résistances si tenaces ? Sur quoi s’appuie ce refus à imaginer la possibilité d’une vie sans travail, jusqu’à présent manifestée par la majorité des citoyens occidentaux (c’est seulement d’eux dont on parle, faut-il le rappeler, lorsqu’on évoque ce type de scénarios) ?

Ces questions ne sont pas inédites. Elles sont, en réalité, anciennes comme le capitalisme. Dès son origine, celui-ci a mis en compétition inévitable droit de vivre et droit de travailler. Le capitalisme crée et détruit constamment, de manière plus ou moins équilibrée, des postes de travail ; il exploite les travailleurs comme une marchandise lambda ; il engendre tant la richesse que la pauvreté. Pour ces raisons structurelles, depuis les lois anglaises sur le travail au XVIIIè et XIXè siècles, on débat avec acharnement de la question suivante : déconnecter travail et salaire est-il opportun (introduisant les problématiques de charité, d’assistance/assistanat, de mécénat, de welfare) ou inenvisageable (avec la figure du working poor comme seul sujet économique de masse admis par le travail capitaliste) ?

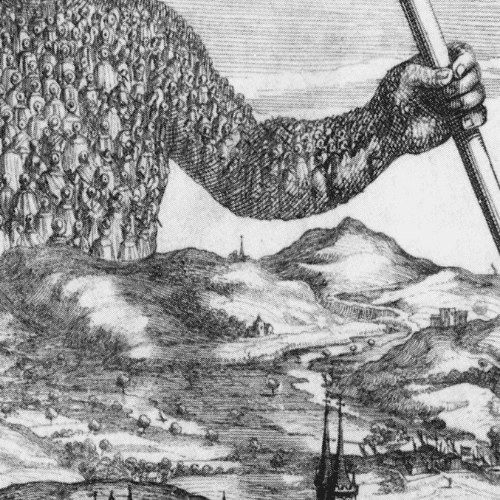

Au cours des XIXè et XXè siècles, les principales réponses culturelles à ce dilemme ont convergé vers une forme d’apologie, de culte ou de sanctification du travail. Il y a la version protestante-bourgeoise (le travail comme signe d’élection et salut de l’âme) et la version socialiste-prolétaire, où le travail est arme d’émancipation révolutionnaire. Dans un cas comme dans l’autre, cette idéologie assigne au travail le rôle de vecteur de réalisation de soi du point de vue moral, économique et politique. Cela donne une fonction essentielle au marché du travail : celle de grand dispositif d’intégration sociale.

Les résistances face à la perspective d’un revenu universel – corollaires d’une stigmatisation sociale de ceux qui ne travaillent pas ou de ceux qui aspirent à vivre sans travailler « vraiment » – trouvent leur source dans cette culture « travailliste ». Celle-ci traverse les frontières du traditionnel conflit de classe entre capital et travail, patrons et ouvriers (avec des différences significatives entre Nord et Sud de l’hémisphère occidental).

Or, cette dimension est un angle mort dans l’argumentation des partisans de l’utopie d’une vie sans labeur. Ils ne comprennent pas que, jusqu’à présent, l’expérience du travail revêt un caractère incontournable pour la plupart des Occidentaux, en raison de leur condition : isolés, impuissants, libres seulement de consommer et de jouir à l’infini. Ils oublient que l’expérience du travail a une double nature. Condamnation à gagner chaque jour son pain, supplice, torture (comme l’indique une de ses possibles étymologies : trepalium), le travail est aussi accouchement, création et réalisation : un horizon de lumière qui peut produire des transformations concrètes.

Cette expérience de réalisation de soi malgré les difficultés présente une affinité très forte avec ce qu’on pourrait appeler « l’utopie capitaliste ». C’est le rêve de liberté de chaque self-made-man : se créer une vie meilleure, avec ses seules forces, donc avec son travail (dans Robinson Crusoé, bible de ce genre de rêves, « industry » est le mot le plus présent). Face à cette perspective, si laborieuse, le projet de revenu universel, tel qu’il est articulé aujourd’hui, a très peu de chances de s’imposer. L’espoir utopique de milliards de self-made-man/woman peut difficilement être remplacé par celui d’une vie sans travail, avec un revenu distribué de façon paternaliste par l’État.